ca. 3000 v. Christus: Das älteste Göppinger

Schmuckstück

Bei Grabarbeiten des

"Nationalen Freiwilligen Arbeitsdienstes" an der

Flugplatzbaustelle auf der "Großen Viehweide" fanden Arbeiter

1933 einen flachen, ca. 8 cm langen, ovalen Kieselstein. Der

Stein war durchbohrt. Da das Loch doppelkonisch ausgeformt

ist, kann man davon ausgehen, dass hier planvoll mit einfacher

Bohrtechnik ein Loch zum Durchschleifen eines Bändels

gefertigt wurde.

Lange war die

zeitliche Einordnung ungewiss. Der Göppinger Archäologe Dr.

Rainer Schreg weist durch Vergleich mit ähnlichen Funden in

Süddeutschland nach, dass der Stein am Ende der Steinzeit im

sog. Endneolithikum als Anhänger gefertigt wurde. Vor allem

von einigen Uferrandsiedlungen am Bodensee und aus der Schweiz

kennt man ähnliche Kieselanhänger. Die großen, einfach

gearbeiteten Anhänger lösten zierliche Schmuckformen aus

röhrenförmigen Kalksteinperlen ab, wie man sie in einer

spät-jungsteinzeitlichen Fundstelle bei Uhingen – zusammen mit

feinen Steinbohrern – gefunden hat. Hier ist wohl nicht nur

ein Modetrend zu beobachten, wahrscheinlich kam den "neuen"

Stein-Anhängern kultische oder Unheil abwehrende Bedeutung zu.

Das älteste Göppinger Schmuckstück ist im Naturkundlichen

Museum in Jebenhausen ausgestellt.

Kieselanhänger vom Göppinger Flugplatz

um 500 v. Christus: Der "Kelten-Fürst" von Göppingen?

Aus der keltischen Späthallstattzeit sind aus

Baden-Württemberg einige reich mit Beigaben bestückte

Fürstengräber bekannt, etwa der Grabhügel des Keltenfürsten

von Hochdorf. Die Fürstengräber liegen in der Nähe zentraler

Siedlungen, wie etwa bei Ludwigsburg ergraben oder die

Heuneburg bei Hundersingen. In Höhenlagen errichteten die

Kelten in dieser Zeit Herrensitze, so auf dem Hohenstaufen, wo

zahlreiche Keramikfunde eine Siedlung belegen. Im Umfeld des

Hohenstaufens liegen einige Grabhügelfelder, das größte im

Waldgebiet des Oberholzes nördlich von Göppingen. 33

Hügelgräber mit einem Durchmesser von 9 bis 38 Meter und einer

Höhe von bis zu 2 Meter lassen sich dort heute noch

erkennen.

In den aus Erde und Steinen errichteten Gräbern bestatteten

die Kelten ihre Toten und statteten sie mit Beigaben aus.

Beigaben und Größe des Hügels sind abhängig vom sozialen

Status des Toten. Die Hügel im Oberholz zeigen Spuren von

früheren (Raub-) Grabungen, alle damals gemachten Funde sind

verschollen. Etwas abgesetzt von der Grabhügelgruppe findet

sich ein riesiger Einzelhügel, der aufgrund seiner Größe als

Fürstengrab bezeichnet werden kann. Reste eines Wagens – ein

prachtvolles Exemplar ist in Hochdorf gefunden worden – deuten

darauf hin. Doch von dem bereits vollständig "durchgegrabenen"

Hügel hat sich kein einziges Fundstück erhalten, spärliche

Kenntnisse haben wir nur durch zeitgenössische Berichte.

Grabhügel im Oberholf, fotografiert von Walter

Lang.

um 150 n. Chr.: Der römische Gutshof bei Oberhofen

Als zu Beginn der

1980er Jahre der Innenraum der Oberhofenkirche grundlegend

renoviert wurde und das Gotteshaus eine Fußbodenheizung bekam,

waren damit archäologische Nachforschungen verbunden. Unter

dem Boden des Kirchenschiffs wurden als älteste

Siedlungsspuren einige Mauerzüge eines römischen Gutshofs

freigelegt, die aber keinen vollständigen Gebäudegrundriss

ergaben. Eindeutig konnte der Zugang zu einem Kellerraum und

Ansätze von Lichtschächten für diesen Keller bestimmt

werden.

Eine solche

Gutsanlage nannten die Römer "villa rustica". Sie umfasste ein

Hauptgebäude und mehrere Gesinde- und Wirtschaftsgebäude, in

denen sich Handwerksbetriebe befanden.

Zivile Siedlungen

konnten an der Fils erst entstehen, nachdem der Limes in der

Mitte des 2. Jahrhunderts n. Chr. auf die Linie Aalen – Lorch

– Welzheim vorverlegt worden war. In dieser Zeit muss auch der

Gutshof bei Oberhofen errichtet worden sein. Um 260 wurde er

verlassen, als die Römer unter dem Druck der Alamannen ihre

rechtsrheinischen Besitzungen aufgaben.

Ein

besonderer Fund aus der Schicht des römischen Gutshofs ist ein

Siegelring aus Bronze mit eingesetzter Lapislazuli-Gemme mit

eingeschnittener Hirtenszene.

um 600 n. Christus: Das "Outfit" einer Göppingerin vor

1400 Jahren

Ein 12 bis 13 Jahre

altes Mädchen, nennen wir sie Ida, geht an einem Sonntag vor

1400 Jahren am Ufer der Fils entlang. Sie trägt eine knielange

Tunika, darüber einen Umhang, der mit einer goldenen

Scheibenfibel, einer Art Brosche, zusammengehalten wird. Ihr

Haar hat sie mit einer bronzenen Haarnadel hochgesteckt. Um

den Hals trägt Ida eine Perlenkette aus bunten Glasperlen. Die

wollenen Strümpfe sind mit Lederriemen und bronzenen Schnallen

oberhalb der Waden festgemacht. Die Füße stecken in ledernen

Schuhen. Außergewöhnlich sind einige Gegenstände, die an ihrem

Gürtel hängen. Neben einem kleinen Messer sticht eine

kreisrunde, bronzene Scheibe, die von einem beinernen Ring

eingefasst ist, ins Auge. Diese Zierscheibe hat magischen

Charakter. An einem Lederbändel hängt noch das Gehäuse einer

Tigerschnecke. Dieses Importstück vom Roten Meer ist wohl ein

Fruchtbarkeitssymbol. Das sog. Gürtelgehänge ist typisch für

eine Alamannin, es zeigt auch den sozialen Status der

Trägerin.

Und woher kennen wir

Idas Tracht. Sie wurde 1864 in einem Grabfeld beim

Christophsbad ausgegraben. Der Ausgräber Dr. Hölder konnte

Alter und Geschlecht am erhaltenen Schädel

feststellen.

So könnte

Ida ausgesehen haben. Comicfigur von Susanne Mück,

Tübingen.

875: Urkundliche Ersterwähnung Faurndaus

Unter den Göppinger

Stadtbezirken ist der Ortsname Faurndau am frühesten in

schriftlicher Form überliefert. Erstmals erwähnt ist der Name

in einer Urkunde vom 11. August 875. Mit diesem Dokument

verlieh König Ludwig der Deutsche, der Enkel Karls des Großen,

seinem Diakon Liutbrand für seine Dienste das Klösterchen

"Furentouua" im Herzogtum Alamannien. In diesem Zusammenhang

übergab der König dazu gehörige Liegenschaften, bestehend aus

Wiesen, Wäldern, Weiden, Weinbergen und Wasserläufen, sowie

Leibeigene. Bei der Erwähnung von Weinbergen in Faurndau

handelt es sich im Übrigen um den ältesten schriftlichen

Hinweis für Weinbau im Filstal. Diese Urkunde muss im

Zusammenhang mit zwei anderen Schriftstücken betrachtet

werden. Dabei handelt es sich zum einen um eine am selben Tag

ausgestellte weitere Urkunde, in der die Kapelle in Brenz an

der Brenz dem Klösterchen Faurndau als Zugehör übereignet

wurde. Zum anderen handelt es sich um ein auf 11. Februar 888

datiertes Dokument, in dem König Arnulf das Klösterchen

Faurndau einschließlich der damit verbundenen Kapelle in Brenz

dem erwähnten Diakon Liutbrand schenkte. Mit der Aufnahme

Liutbrands in das Kloster St. Gallen ging die einstige

Königsabtei Faurndau in den Besitz dieses mächtigen Klosters

über. Der Ortsname Faurndau bedeutet "Siedlung an einem

zerstörenden Fluss" und ist sicherlich auf die oft

auftretenden Hochwässer der Fils zurückzuführen.

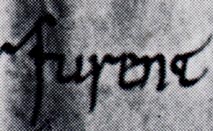

Der

Namenszug "Furentouua" in der Urkunde von 875

Im Mittelalter: Edler Tropfen aus Göppingen?

Früher war Weinbau

auch in Gegenden verbreitet, in denen heute kein edler Tropfen

mehr angebaut wird, sei es aus Gründen der Rentabilität, des

Aufwandes oder vielleicht auch des Geschmackes.

Der erste Beleg für

Weinbau in Göppingen stammt aus dem Jahre 875. In einer

Urkunde verlieh König Ludwig der Deutsche seinem Diakon

Liutbrand das Kloster Faurndau mit allen Liegenschaften. Dazu

zählten laut Urkunde neben Wiesen, Weiden, Wäldern und

Wasserläufen auch Weinberge.

Auch Flurnamen wie

"Am Weingärtenberg", "unter den Weingärten", "hinter der

Kelter" oder "Kelterkopf", wie man sie zum Beispiel am Eichert

finden kann, deuten auf Weinbau hin. Sicher haben die

Göppinger schon im Mittelalter dort Reben angebaut. Im 18.

Jahrhundert war der Weinbau in Göppingen endgültig aufgegeben

worden. Ein Messprotokoll von 1718 nennt den Grund: "Von den

Weinbergen ist allerdings nicht der Mühe wert, etwas zu

gedenken, vorderist seind auf der ganzen Markung weiter nicht

als 16 Morgen, welche erst bei ettlich und 20 Jahren zu

Weingärt gemacht worden und vormalen Gärten gewesen seind und

im Ertrag so schlecht und elend beschaffen, dass alle Weingärt

ein Jahr in das andere nicht wohl 4 Eimer

gewehren."

Das

Filstalpanorama von 1534/35 zeigt einen Weinberg zwischen

Göppingen und Eislingen.

1070: Bau der Burg Hohenstaufen

Ein genaues Baudatum

der Burg ist nicht überliefert. Freilich erlaubt die

quellenkritische Untersuchung der mittelalterlichen

Aufzeichnungen des Otto von Freising den Rückschluss, dass die

Burg um 1070 entstanden ist. Als Erbauer gilt der Großvater

Barbarossas, Friedrich I., der erste Herzog von Schwaben aus

den Reihen der Staufer. Nach neuen Forschungen ist davon

auszugehen, dass es sich bei dieser Maßnahme um keinen Neubau

handelte. Vielmehr spricht vieles dafür, dass Friedrich noch

als Graf, wenige Jahre vor seiner Herzogserhebung 1079, eine

bereits bestehende einfachere Befestigung auf dem Hohenstaufen

umgestaltet hatte. Die Wissenschaft sieht die Herzogserhebung

des Staufers im Zusammenhang mit dessen enger politischer und

privater Verbindung zum salischen Kaiserhaus. Friedrich hatte

sich in der schweren politischen Krise, als der Salierkaiser

Heinrich IV. seinen "Gang nach Canossa" im Winter 1076/77

antrat, als konsequenter und treuer Parteigänger bewährt.

Durch seine Heirat mit Agnes von Waiblingen wurde er

Schwiegersohn Kaiser Heinrichs IV. und leitete damit den

beispiellosen Aufstieg der Staufer zu einem der wichtigsten

Machtfaktoren im Europa des 12. und des 13. Jahrhunderts ein.

Am Rande sei noch darauf verwiesen, dass Agnes von Waiblingen

nach dem Tod Herzog Friedrichs I. in zweiter Ehe den

Babenberger Markgraf Leopold III. von Österreich ehelichte.

Dieser Sachverhalt begründete eine historische Brücke für die

Städtepartnerschaft zwischen Göppingen und Klosterneuburg bei

Wien.

Modell der Burg Hohenstaufen von Werner

Lipp

12. Jahrhundert: Die älteste mittelalterliche

Inschrift

Von der ehemaligen

Grabplatte, die in der südwestlichen Ecke des Langhauses der

Stiftskirche Faurndau gefunden wurde, ist nur noch ein

Bruchstück erhalten. Auf der nahezu dreieckigen Platte sind

zwischen zwei im Relief erhabenen Kreuzen auf drei Zeilen

verteilt die Worte "HIC IA/CET / CVNEMVNT") eingeschlagen.

Darunter schließt sich ein weiteres Kreuz an.

"Hier ruht Cunemunt"

wird der Nachwelt berichtet. Wer war die im 12. Jahrhundert

lebende Person – in diesen Zeitraum ist diese Grabplatte zu

datieren. Kreisarchivar Walter Ziegler hat als denkbare

Zuschreibung auf den 1158 und 1161 urkundliche erwähnten

Cunimunt verwiesen, der zu der Familie gehört, die nach dem

Untergang der Staufer die Vogtei über das Faurndauer Stift

hatte.

Die

Grabplatte mit der ältesten mittelalterlichen Inschrift auf

dem heutigen Göppinger Stadtgebiet ist im Museum im Storchen

ausgestellt.

1143: Urkundliche Ersterwähnung Holzheims

In einer im Herbst

1143 ausgefertigten Pergamenturkunde taucht erstmals der

Ortsname des heutigen Göppinger Stadtbezirks Holzheim auf.

Inhalt dieses Dokuments ist die Stiftung des Klosters Anhausen

an der Brenz, das als wirtschaftliche Existenzgrundlage mit

Begüterungen der näheren und weiteren Umgebung ausgestattet

wurde. Zu diesen übergebenen Besitzrechten gehörten auch Güter

in Holzheim und in "Matheshowe". Ob es sich bei dem

letztgenannten Ortsnamen um das unter dem Hohenstaufen

gelegene Maitis handelt, ist in der Forschung

umstritten.

Dieser Urkunde voraus

ging der Plan, in Langenau ein Reformkloster in der Tradition

von Hirsau und Cluny anzulegen, das wegen der mangelhaften

Eignung des Platzes im Jahr 1125 nach Anhausen verlegt wurde.

Gestiftet wurde diese Mönchsniederlassung von den Adligen

Manegold, Adalbert und Ulrich und Walther, die von namhaften

Forschern als Mitglieder einer staufischen Seitenlinie

betrachtet werden. Der Hinweis auf Holzheim ist damit ein

wertvolles lokalgeschichtliches Indiz für Begüterungen des

staufischen Hauses im Göppinger Raum.

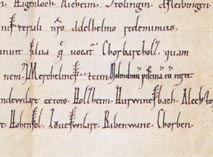

Der

Ortsname Holzheim ist in einer Urkunde von überregionalem Rang

erstmals erwähnt

1154: "Apud Geppingin"

Im

Jahr 1154 war Friedrich Barbarossa zwischen dem 3. und 17. Mai

auf dem Weg von Worms über Ulm nach Batzenhofen bei Augsburg.

Bei dieser Reise durchs Filstal wurde "Apud Geppingin" (bei

Göppingen) eine Urkunde ausgefertigt, in der dem Kloster Lorch

Vergünstigungen bestätigt werden – beispielsweise die Wahl des

Vogts aus staufischem Hause –, die der Stauferkönig Konrad

III. verliehen hatte. Heute wird diese Barbarossa-Urkunde im

Stiftsarchiv St. Paul im Lavanttal in Kärnten aufbewahrt,

wohin sie über das Kloster St. Blasien im Schwarzwald zu

Beginn des 19. Jahrhunderts gelangte. Für den Aufenthalt

Barbarossas in unserer Region gibt es weitere Belege: Am 25.

Mai 1181 stellte er eine Urkunde auf der Stammburg der

Familie, "in castro staufen" aus und 1188 nahm er mit seinen

Söhnen an der Altarweihe der Klosterkirche Adelberg teil. Ein

Jahr später brach der Stauferkaiser zum Kreuzzug auf, bei dem

er das Heilige Land nicht mehr erreichte und am 10. Juni 1190

im Fluss Saleph (Göksu) in der Türkei

ertrank.

1181: Kaiser Barbarossa besucht die Stammburg seiner

Familie

Vielleicht stattete

Friedrich I. Barbarossa der Stammburg seiner Familie auch

einen Besuch ab, als er sich 1154 in oder bei Göppingen

aufhielt und 1188 an der Weihe des Hochaltars der

Klosterkirche Adelberg teilnahm. Ganz sicher überliefert ist

jedoch der Aufenthalt des Kaisers am 11. Mai 1181 auf dem Berg

Hohenstaufen. An diesem Tag stellte der Herrscher "in castro

Stoufen", also in der Burg Staufen, eine für das Kloster

Adelberg wichtige Urkunde aus. In diesem heute im

Hauptstaatsarchiv Stuttgart verwahrten Rechtsdokument wird vom

Kaiser bestätigt, dass der jeweilige Herr von Staufen stets

auch der Vogt des Prämonstratenserklosters Adelberg sein soll.

Damit wurde dem noch jungen, 1178 von Barbarossas Vetter

Volknand von Staufen gegründeten Schurwaldkloster ein

besonderes Schutzprivileg gegeben.

In der Urkunde von

1181 heißt die Burg noch Staufen. Erst im 14. Jahrhundert

setzte sich die heute gebräuchliche Bezeichnung Hohenstaufen

für Berg und Burg durch. Zur Unterscheidung dazu nannte man

das Dorf damals Staufen.

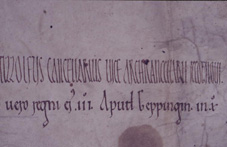

Siegel

und Monogramm des Kaisers auf der Urkunde von 1181.

1206: Urkundliche Ersterwähnung Jebenhausens

Das älteste

schriftliche Dokument, in dem der Ortsname Jebenhausen erwähnt

wird, ist eine Pergamenturkunde aus dem Jahre 1206. In diesem

Schriftstück verzichten die Adligen Albert von Ravenstein und

Bruning von Staufen auf eine Reihe von Besitztümern zu Gunsten

des Klosters Adelberg. Zu diesen Gütern gehörten auch

Besitzrechte in Jebenhausen und eine Adelshof in Göppingen,

auf dessen Areal 1514 das Adelberger Kornhaus, die heutige

Stadtbibliothek, errichtet wurde. Mit den Edelfreien von

Ravenstein begegnet uns in dieser Urkunde eine Familie, die

zur Prominenz des süddeutschen Raumes im 13. Jahrhundert

gehörte. Aus den Reihen der Ravensteiner gingen u. a. ein

Augsburger Domherr und ein Bischof von Trient hervor. Mit

Agnes von Ravenstein, die mit Schenk Walter I. von Limpurg,

einem engen Ratgeber des Stauferkönigs Konrad IV. verheiratet

war, starb die Familie im Mannesstamm aus.

Ansicht

der abgegangenen Burg Ravenstein bei Steinenkirch

um 1220: Bau der Faurndauer Stiftskirche

Mit der Faurndauer

Stiftskirche befindet sich auf dem Boden Göppingens eines der

bedeutendsten spätromanischen Gotteshäuser Süddeutschlands.

Mit Fug und Recht wird die Kirche Kunstgeschichte des

Mittelalters in einem Atemzug mit berühmten Kirchenbauten wie

der Johanniskirche in Schwäbisch Gmünd, der Walterichskapelle

bei Murrhardt und der mit Faurndau in der Phase um das Jahr

875 eng verbundenen Kirche in Brenz an der Brenz genannt. Von

der bauhistorischen Forschung wird die Vollendung des heutigen

Faurndauer Kirchenbaus in die Zeit um 1220 datiert. Dem

Gotteshaus gingen an dieser Stelle offensichtlich einige

Vorgängerkirchen voraus. In deren Reihe gehört sicher auch das

bereits 875 erstmals schriftlich erwähnte "Klösterchen

Faurndau", das in der Folgezeit Besitz des Klosters St. Gallen

war.

Entsprechend der

Zeitströmung dürfte das Kloster Faurndau im frühen 12.

Jahrhundert in ein Chorherrenstift umgewandelt worden sein.

Diese Maßnahme wurde mit Berta von Boll, der Tochter des

Stauferherzogs Friedrich I. von Schwaben, in Verbindung

gebracht. Die Forschung plädiert bei der Suche nach dem

Bauherren der wohl ab 1200 als dreischiffige Basilika erbauten

Faurndauer Stiftskirche ebenfalls auf das Umfeld der Staufer.

Am Kirchenbau fallen der reichhaltige figürliche Schmuck an

Apsis, Chor und Ostgiebel auf. Im Kirchenraum sind die

wertvoll gearbeiteten Kapitelle und die in die Zeit um 1300

datierten Wandmalereien hervorzuheben. Durch eine grundlegende

Renovierung in den Jahren 1956 bis 1959 konnte der

ursprüngliche romanische Raumeindruck wiederhergestellt

werden.

Ansicht

der Faurndauer Stiftskirche nach einer Federzeichnung von Max

Bach (um 1880)

1260: Urkundliche Ersterwähnung Bartenbachs

In einer im Jahr 1260

ausgestellten Pergamenturkunde wird Bartenbach erstmals

schriftlich erwähnt. In dem Dokument bezeugt der Reichsschenke

Walter II. von Limpurg, dass der Hof des Klosters Lorch in

Bartenbach schon lange Zeit unter seiner Vogtei, also unter

seinem Schutz, steht. Fünf Jahre später verzichtet der Schenke

völlig überraschend auf dieses Recht und die damit verbundenen

Einkünfte. Dieser auf den ersten Blick merkwürdig anmutende

Vorgang wirft ein Schlaglicht darauf, nach welchen Spielregeln

im Mittelalter Konflikte ausgetragen und bereinigt

wurden.

Wie viele andere

weltliche Herren, die als Schutzvögte von geistlichen

Einrichtungen eingesetzt waren, missbrauchte auch Walter II.

von Limpurg sein Vogtrecht in der politisch unruhigen Phase

des Untergangs der staufischen Herrschaft: Walter II.

bereicherte sich auf Kosten der ihm anvertrauten Klöster Lorch

und Comburg bei Schwäbisch Hall. Vor dem Hintergrund, dass ihm

und anderen Schädigern kirchlicher Rechte von Papst Clemens

IV. mit schwerwiegenden Konsequenzen gedroht wurden,

verzichtete Reichsschenk Walter als Zeichen der

Wiedergutmachung auf seine Rechte in Bartenbach. Im Filstal

tritt Walter II. ein weiteres Mal 1274 urkundlich in

Erscheinung. Damals verpfändete er sein Lehen "Wäscherburg",

auf dem bis dahin sein Vertreter Conrad von Staufen, genannt

der Wascher, saß, an seinen Schwiegersohn Ulrich von

Rechberg.

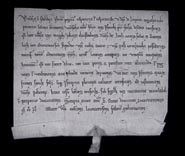

Die

Urkunde aus dem Jahr 1260, in der Bartenbach zum ersten Mal

genannt wird.

um 1300: Das Gießgefäß aus der Faurndauer Kirche

Als 1953 in der

spätromanischen Stiftskirche Faurndau Arbeiten für den Einbau

einer Heizungsanlage vorgenommen wurden, entdeckte man unter

dem Fußboden Tonscherben, die zu einer Tiergestalt gehörten.

Ein Bruchstück, das aus einer länglichen Ausgussröhre mit

Griff und Einfüllöffnung bestand, führte zur richtigen

Bestimmung: Es handelte sich um Scherben eines

Wassergießgefäßes, eines sog. Aquamanile. Aus den

vorgefundenen Tonscherben ließ sich die ursprüngliche Form des

Gießgefäßes gut nachvollziehen, so dass man sich später zu

einer rekonstruierenden Ergänzung entschlossen hat.

Die unglasierten

Tonscherben weisen durch ihren gelblichen Farbton und dem

Dekor aus sich kreuzenden roten Strichen auf die Herstellung

des Gießgefäßes in Buoch im Remstal hin. Dort wurde vom späten

12. Jahrhundert bis um 1400 mit roter Bemalung verziertes

Geschirr hergestellt, das im ganzen nordwürttembergischen Raum

als Tafelgeschirr Verwendung fand.

Nachdem das

Faurndauer Aquamanile in einem Gotteshaus gefunden wurde,

diente es im Mittelalter dort zur Handwaschung. Während der

Messe benötigte der Priester ein Wassergeschirr auf dem Altar,

um die Finger und die Hand zu reinigen, mit der er die heilige

Hostie berührte. Im weltlichen Bereich reihte sich das

Händewaschen in die vielfältigen höfischen Tischsitten des

Mittelalters ein. Edelknaben schütteten vor dem Essen den

hohen Gästen Wasser aus einem Gießgefäß in Tiergestalt über

die Hände, das sie in einer darunter gehaltenen Schüssel

wieder auffingen. So konnten die Gäste das Essen mit sauberen

Händen anfassen und zum Mund führen, denn die Gabel bzw. unser

Besteck war zu jener Zeit noch nicht in Gebrauch.

Das

Aquamanile aus der Stiftskirche von Faurndau ist als Leihgabe

der Kirchengemeinde im Museum im Storchen zu bewundern. Es

stammt aus der Zeit um 1300.

14. Jahrhundert: Erster Hinweis auf das Wappen mit der

Hirschstange

Das bis heute

verbindliche Göppinger Stadtwappen wird in der Fachsprache der

Heraldik wie folgt beschrieben: Unter rotem Schildhaupt in

Silber (Weiß) eine fünfendige schwarze Hirschstange. Die

schwarze Hirschstange, Symbol der Herrschaft Württembergs,

erinnert an die Zugehörigkeit Göppingens zum "Staate

Beutelsbach". Lange Zeit ging man davon aus, dass unmittelbar

nach dem Ende der "Stauferzeit" mit der Hinrichtung Konradins

in Neapel im Jahr 1268 die Herrschaft Württemberg im Raum

Göppingen die politisch tonangebende Kraft wurde. Die jüngsten

Forschungen des Göppinger Kreisarchivars Walter Ziegler

widerlegen diese Einschätzung nachhaltig. Er kommt zum

Ergebnis, dass das Haus Württemberg nicht im 13. sondern erst

im 14. Jahrhundert in Göppingen herrschaftspolitisch Fuß

gefasst hat. Dieses Fazit deckt sich mit dem Wappenbefund: das

württembergische Hirschstangenwappen lässt sich in der

archivalischen Überlieferung Göppingens erst für die Mitte des

14. Jahrhunderts belegen.

Das

württembergische Wappen in der Decke des kleinen Sitzungssaals

im Göppinger Rathaus

1348/49: Pestepidemie und Judenverfolgung

Auch heute noch

bedrohen die Menschheit große Seuchen - zum Beispiel AIDS. Im

Mittelalter war die Pest eine Geißel der Menschheit, die das

große Sterben brachte. Sie breitete sich von Zentralasien

kommend zwischen 1347 und 1352 über ganz Europa aus. Heute

schätzt man die Zahl der Opfer dieser Pestepidemie auf rund 20

Millionen Menschen, rund ein Drittel der damaligen

Bevölkerung. Viele sahen in der Krankheit, der man ohne

wirksame Heilmittel hilflos gegenüber stand, eine Strafe

Gottes für die Sünden der Menschheit. Es kursierten aber auch

Gerüchte, Juden hätten Quellen und Brunnen vergiftet und so

das Unglück herbeigeführt. Der jüdischen Minderheit war rasch

die Rolle des Sündenbocks zugedacht: die Mitglieder der

jüdischen Gemeinden wurden deshalb vielerorts auf schlimmste

Weise verfolgt. Auch die mittelalterliche jüdische Gemeinde

Göppingens wurde in Folge der pogromartigen Stimmung um die

Jahreswende 1348/49 ausgelöscht - so berichtet es das sog.

Memorbuch der jüdischen Gemeinde Deutz bei Köln, in dem die

"Marterstätten zur Zeit des Schwarzen Todes" aufgelistet sind.

Wie groß die Zahl der ermordeten Juden damals war und wie

viele Tote die Pest in der Stadt forderte, ist nicht

bekannt.

Rund 250 Jahre später, 1597, hielt die

Pest wieder in Göppingen Einkehr. Diesmal fielen ihr über 1000

Menschen, etwa die Hälfte der Einwohnerschaft, zum

Opfer.

1396: Göppinger Geld

Kaiser Karl IV.

verlieh dem württembergischen Grafen Eberhard II. im Jahr 1374

das Recht, unter seinem "gepreg und zeichen" eine Hellermünze

zu schlagen, die ihren Namen nach der Stadt Schwäbisch Hall

trug. Im Kirchheimer Münzvertrag vom 23. November 1396 hatte

Graf Eberhard III. von Württemberg dann für ein größeres

Gebiet eine Münzordnung für Heller und Schillinge erlassen, in

der Stuttgart und Göppingen als Prägeorte benannt sind. Die

hier geschlagenen "Göppinger Heller" – Schillinge wurden in

Göppingen nicht geschlagen – sind kleine Silbermünzen in der

Größe eines 20-Cent-Stücks. Sie erkennt man an den zwei

übereinanderliegenden Hirschstangen. Bereits 1404 verlor

Göppingen den Status einer Münzstätte wieder, indem in einem

neuen Münzvertrag die Standorte zur Münzprägung für ein

nochmals größeres Territorium völlig neu bestimmt

wurden.

1397: Der erste "niedergelassene" Arzt

Der erste in

Göppingen nachgewiesene Medicus war der in Gmünd geborene

Nicolaus von Schwert. 1397 tritt er als Zeuge in einer

Göppinger Urkunde auf. Von Schwert war auch Leibarzt von Graf

Eberhard III. von Württemberg. Dieser wollte an einem seiner

wichtigen Aufenthaltsorte – der Sauerbrunnen war damals sehr

geschätzt – einen sachkundigen Arzt zu seiner Betreuung haben.

Dass dieser noch seltene Berufsstand sehr gefragt war, lässt

sich daran ablesen, dass von Schwert für seine umfangreichen

Besitzungen keine Steuern bezahlen musste. Erst ab dem 14.

Jahrhundert gab es in Deutschland eine medizinische

Hochschule. Ansonsten übernahmen vor allem die Bader die

Aufgaben der Krankenversorgung: sie zogen Zähne, operierten,

ließen zur Ader und "verschrieben" Arzneien.

1397: Lateinschule

In dem reichhaltigen

Urkundenbestand des Hauptstaatsarchivs Stuttgart befindet sich

eine am 25. Juli 1397 ausgestellte Pergamenturkunde. Dieses

Dokument berichtet davon, dass der in Ulm beheimatete Paul

Botter und seine aus Göppingen stammende Frau Agnes eine

Stiftung zum Totengedenken auf den Jodok-Altar in der Kirche

St. Maria und Johannes der Täufer in Göppingen vollzogen

haben. Bei dieser Kirche handelt es sich um den Vorgängerbau

der heutigen Oberhofenkirche. Im Urkundentext ist beiläufig

von einem "rector puerorum", einem lateinischen Schulmeister,

die Rede. Dieser Hinweis ist der erste schriftliche Beleg

dafür, dass in der Stadt Latein unterrichtet wurde, ohne das

ein Studium an einer Hochschule unmöglich war. Dieser Notiz

zufolge besaß Göppingen also eine der ältesten Lateinschulen

im württembergischen Raum.

Zu ihren namhaftesten

Schülern zählen der Mathematiker Michael Mästlin, der Theosoph

Friedrich Christoph Oetinger und der Schriftsteller Hermann

Hesse. Nach dem Stadtbrand 1762 wurde die Lateinschule im

Gebäude an der Ecke Schul-/Pfarrstraße

eingerichtet.

Ein Rute

schwingender Lehrer sitzt vor seinen Schülern.

"seit altersher": Blaidlenge, Hoaraffe und

Sauerkrüagle

Früher gab es für die

Bewohner eines Ortes mindestens einen Necknamen.

Die Göppinger waren

bekannt als die Blaidlenge (die Blöden). So wurden sie

beispielsweise von den Geislingern genannt. Daraus spricht

auch der alte Gegensatz zwischen dem ehemals ulmischen

Geislingen und der württembergischen Grenzstadt

Göppingen.

Die Hohenstaufener

wurden als Hoaraffe (Hornaffen) bezeichnet. Dies kommt von den

Schlitten mit großen aufwärts gebogenen Hörnern, die die

Hohenstaufener Bauern früher im Winter benutzt

haben.

Weitere Beispiele

seien genannt: Die Göppinger waren auch die Sauerkrüagle, die

Bartenbacher die Spoallompe, die Faurndauer die

Wasseramsle.

Solche Necknamen sind

in einer Zeit entstanden, als die Menschen noch in ihrer

Freizügigkeit beschränkt waren, sei es durch Verkehrsschranken

oder politische Grenzen. So bezeichneten die Bewohner eines

Ortes die Einwohner eines anderen, meist des Nachbarortes mit

einem oder mehreren Necknamen. Viele dieser Spottnamen sind im

Laufe der Zeit allerdings verloren gegangen.

Scherz-Postkarte auf die Göppinger aus den 1920er

Jahren